ETNIAS DE BOLIVIA

1-.Los Araonas

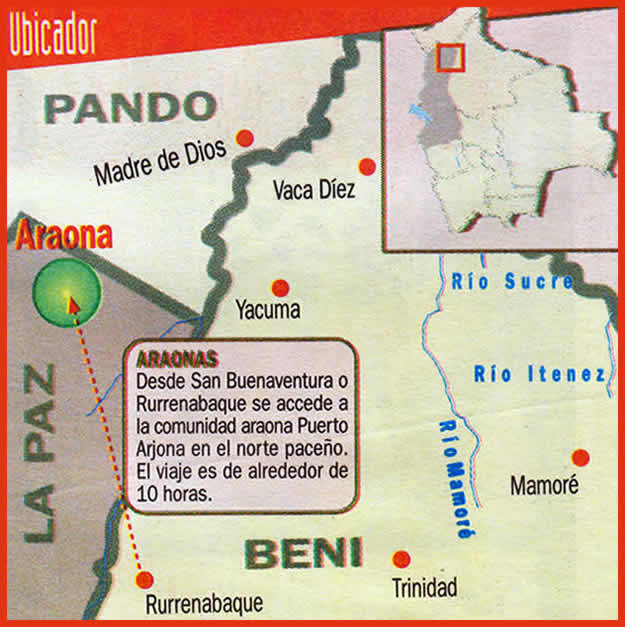

Los Araonas estuvieron asentados cientos de años en la Amazonia boliviana, en parte de los territorios actuales de Pando, Beni y el norte de La Paz. Este grupo étnico también tuvo presencia en regiones de Perú y Brasil colindantes con el país.

Los Araonas estuvieron asentados cientos de años en la Amazonia boliviana, en parte de los territorios actuales de Pando, Beni y el norte de La Paz. Este grupo étnico también tuvo presencia en regiones de Perú y Brasil colindantes con el país.

Milton Eyzaguirre, Jefe de Extensión y Difusión Cultural del MUSEF (Museo de Etnografía y Folklore), dice que el rasgo más destacable de los araonas es su respeto casi sagrado sobre su espacio circundante. “Se ha advertido la presencia de unos palos en los cuales, según ellos, viviría al espíritu de la selva. Los araonas aseguran que esta suerte de tótems atesoran los espíritus de sus antepasados protectores, los cuales permiten equilibrar la explotación de la tierra”, asegura el antropólogo, quien añade que no deben explotar en demasía pues “ello les ocasionaría algunos males, incluso la muerte”.

La mujer araona tiene mucha incidencia en la economía pero no así en lo político y religioso. Hasta hace algunas décadas, según el estudioso, aún existían las familias poligínicas, en las que el hombre tenía el derecho de tener dos o cuatro mujeres.

En Perú, el Parque Nacional Manú (que significa río en la lengua originaria) es un atractivo natural que en los últimos años logró un interesante impulso turístico, lo que no necesariamente favorece a las tribus que generalmente tienden a dispersarse y desaparecer ante la expansión de la civilización.

El antropólogo Wigberto Rivero Pinto, quien estudió de cerca la cultura de la que en el año 2004 sólo quedaban 97 integrantes identificados, según un censo de la Confederación Nacional de Naciones Indígenas y Originarias de Bolivia (Conniob), cuenta que los araonas se redujeron tanto como consecuencia del genocidio y el etnocidio durante la época de la fiebre del caucho, a finales del siglo XIX. “Esto ocasionó grandes migración de los araonas desde Pando al norte de La Paz”, dijo por su parte Eyzaguirre.

En una visita que se efectuó al lugar de asentamiento de la tribu, el araona Chanana Matahua mueve las manos en señal de escasez cuando le preguntan si durante su juventud había mujeres en la tribu. Y es que los expertos antropólogos coinciden en que la merma de féminas es la gran causante de que esta etnia esté condenada a la desaparición. El actual capitán grande araona, Palé Huashima, es una prueba de este, fenómeno. “Mis padres son hermanos”, cuenta, confirmando la tesis de que la desesperación causa uniones dentro de las pocas familias.

Rivero, quien en los años 80 hizo una tesis en antropología con este grupo étnico, coincide con el antropólogo alemán Juergen Riester, en la idea de que “los días de esta gente están contados”.

Shanito Matahua, el único profesor bilingüe, realizó hace unos meses un censo y constató que actualmente hay 32 mujeres y 30 hombres adultos. Pero varios de los varones siguen practicando la poliginia y eso ocasiona que algunos se queden sin pareja y sin descendencia, situación que ha creado disputas y amenazas de muerte entre ellos.

Datos

Habitantes: Censo INE (2001): 1.398. Censo Conniob (Confederación Nacional de Nacionalidades Indígenas y Originarias de Bolivia) (2004): 97.

Ecorregión: Amazónica.

Departamento: La Paz

Provincia: Iturralde

Municipio: Ixiamas

Comunidad: Puerto Arjona.

Idioma: Tacana.

Actividad Principal: Recolección forestal, caza y pesca.

Productos: Castaña, caucho, madera, frutas.

Vías de acceso: Aérea y fluvial.

2-.Los Chimanes

La organización social básica de los chimanes es la familia nuclear, en la que sólo cuentan los parientes directos, pero es abierta, pues mantiene ciertos vínculos de parentesco extendido con otras familias. La movilidad espacial de la población está íntimamente relacionada con el patrón de asentamiento y el sistema de parentesco, articulándose a menudo ambos componentes del sistema social.

La organización social básica de los chimanes es la familia nuclear, en la que sólo cuentan los parientes directos, pero es abierta, pues mantiene ciertos vínculos de parentesco extendido con otras familias. La movilidad espacial de la población está íntimamente relacionada con el patrón de asentamiento y el sistema de parentesco, articulándose a menudo ambos componentes del sistema social.

El antropólogo Milton Eyzaguirre comenta que “lo más curioso de esta cultura es que no se permite el enojo. Pero cuando este sentimiento se apodera de uno de sus integrantes, lo que se hace es mandarlo al monte hasta que se le pase. Según ellos, el enojo trae mala suerte e incluso puede llamar a la muerte. También se casan entre ellos como una forma de proteger su territorio”.

Antes de la evangelización existía entre los chimanes la poligamia sororal, es decir que un varón estaba autorizado a casarse con dos hermanas. En cuanto a la formación de sus sociedades, los asentamientos más pequeños están compuestos a menudo por un solo grupo de viviendas, general mente de gente relacionada por un parentesco cercano.

Una vez consolidado un matrimonio, la nueva pareja va a vivir al lugar de residencia de la familia materna de la mujer, sistema denominado ginecoestático. Todos los chimanes hablan su idioma nativo en las actividades cotidianas, en reuniones y eventos internos.

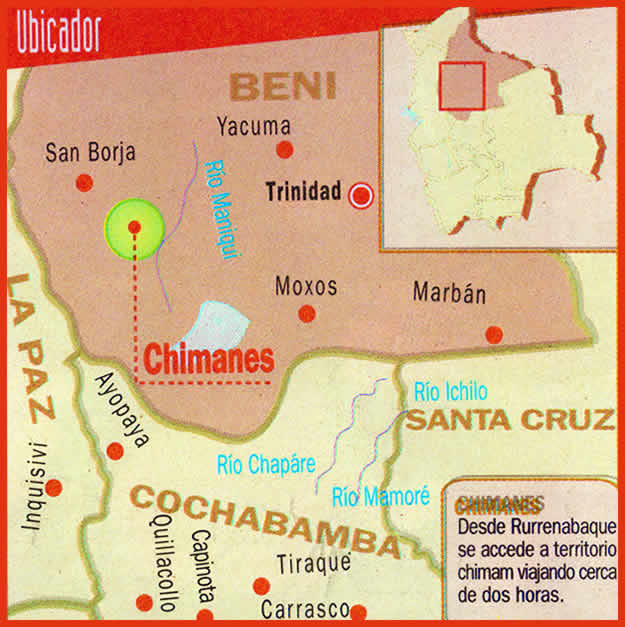

Cuenta el antropólogo losé Tejeiro que entre los chimanes, ubicados en el suroeste del Beni, en las provincias Ballivián y Moxos, la construcción de chozas de palmeras es compartida por hombres y mujeres. “Entran al monte, cosechan las hojas de palmera, las transportan y trabajan juntos en la instalación del techo. Anteriormente esta actividad era realizada exclusivamente por el hombre, y ahora se incorpora a la mujer y a la familia debido a la demanda de esta hoja”.

Los chimanes creen en Dojity y Micha, “dos divinidades que son hermanos, uno travieso y otro formal, a los que se debe la fundación del mundo, la creación del hombre, la flora y la fauna”.

Este pueblo se caracteriza por ser respetuoso y devoto de sus creencias y costumbres. Cuenta con un vasto conocimiento de la medicina natural y tiene entre sus miembros a excelentes artesanos que elaboran diversas clases de tejidos de algodón y jatata (fibra vegetal).

La economía se basa en la pesca y la recolección de fibras para la confección de textiles. Pescan durante todo el año, siendo la época más propicia la del invierno. La agricultura es incipiente y sólo de autoconsumo. Los comestibles más cultivables son el arroz, maíz, yuca, plátano, caña de azúcar, cebolla, tomate y palta. Últimamente, para el comercio, siembran tabaco, algodón, limón y jatata, entre otros.

Datos

Habitantes: Censo INE (2001): 6.351. Conniob (Confederación Nacional de Nacionalidades Indígenas Originarias de Bolivia) (2004): 7.130.

Departamento: Beni

Provincia: Ballivián, Moxos, Yacuma

MUNICIPIO: San Borja, Rurrenabaque, Santa Ana.

Comunidad: San Ambrosio, San Salvador, Rosario del Tacuaral, Jorori, Naranjal, Remanso, Socorro, San Antonio y otras.

Idioma: Chiman

Actividad Principal: Pesca y recolección de jatata.

Vías de acceso: Fluvial: se puede acceder por los ríos Maniquí, Curiraba y otros. Terrestre: por esta vía se puede llegar a las regiones del río Maniquí, arroyo Maniquí Viejo, a la del Curiraba y el río Mattos, sólo en época seca.

3-.Los Cayubabas

Una característica innata de los cayubaba es que son buenos labradores. Cultivan maíz, maní y yuca y también son hábiles pescadores: utilizan canastas de forma cónica que arrojan al agua a manera de redes. Las mujeres se destacan por sus habilidades como artesanas, pues hacen cerámicas, tejidos con fibras vegetales o textiles de algodón, mientras los hombres se encargan de fabricar ruedas de carretones, cascos, canoas, gavetas, postes y bretes que son demandados por los ganaderos de las estancias, con quienes tienen casi esencialmente una relación que se reduce a lo comercial.

Una característica innata de los cayubaba es que son buenos labradores. Cultivan maíz, maní y yuca y también son hábiles pescadores: utilizan canastas de forma cónica que arrojan al agua a manera de redes. Las mujeres se destacan por sus habilidades como artesanas, pues hacen cerámicas, tejidos con fibras vegetales o textiles de algodón, mientras los hombres se encargan de fabricar ruedas de carretones, cascos, canoas, gavetas, postes y bretes que son demandados por los ganaderos de las estancias, con quienes tienen casi esencialmente una relación que se reduce a lo comercial.

De ser un pueblo considerado salvaje hasta los albores del siglo pasado, en unas cuantas décadas, los cayubaba pasaron a ser una sociedad con valores y usos católicos y comunes a las sociedades urbanas, debido a la fuerte influencia de la evangelización jesuita.

Así, los estudios demuestran que las formas de organización social tradicional de esta etnia han desaparecido en su totalidad, dando paso a la familia nuclear monogámica como modelo que rige sus asentamientos, ante esporádicas excepciones en pequeños clanes que aún persisten en poblados orientales alejados. Los escritos de Álvaro Diez Astete y David Murillo identificaron al cabildo indigenal cayubaba como una forma de organización básica y definitoria de las principales actividades y decisiones, que hoy en día sólo subsisten como órgano de referencia, consulta y ordenamiento para la realización de festividades religiosas.

Los antropólogos también anotan que “los conocimientos registrados sobre su etnoculturalidad son insuficientes, debido a que la reconstrucción de su mundo cosmogónico, de su idea de lo sobrenatural, de sus costumbres sociales tradicionales, se han perdido en la dispersión causada por el avasallamiento de otras culturas”.

Cuando se asentaron y fundaron las misiones de San Carlos, Concepción y las Peñas, los cayubaba asimilaron y aprendieron artesanías y muchos oficios que los sacerdotes de la orden jesuítica creían apropiados para los aborígenes. La expansión del dominio de la influencia católica causó, en un principio, que los cayubaba se dispersaran al norte, pero finalmente, por necesidad, siempre terminaron asentados alrededor de algún poblado ya “tomado por los religiosos”.

Datos

Habitantes: Censo INE (2001): 23 Censo Conniob (Confederación Nacional de Nacionalidades Indígenas Originarias de Bolivia) (2004): 4.500.

Ecorregión: Amazónica.

Provincia: Yacuma

Municipio: Exaltación

Comunidades: Exaltación, Las Peñas, Pto. Santiago, Cooperativa, Peñitas de Nazareth, Bocorondo, Campo Ana María, Maravilla, Libertad de Carmen, Nueva Esperanza, Coquinal, San Carlos, Piraquinal y El Triunfo.

Idioma: Cayubaba.

Actividades principales: Agricultura y ganadería.

Productos: Arroz, yuca, chivé (harina de yuca), maíz, plátano, frijol, zapallo.

Vías de acceso: Aérea: las comunidades de Exaltación, Coquinal y Santa Isabel cuentan con pistas de aterrizaje para avionetas. Terrestre: los caminos existentes entre las comunidades cayubaba son transitables sólo en época seca. Fluvial: el acceso por vía fluvial es posible por los ríos Mamoré, IruyáñezyYacuma.

4-.Los Cavineños

“Ellos fueron reducidos por los jesuitas y los franciscanos. Sus formas de vida están más familiarizadas con los hábitos occidentales, como la caza con escopeta de salón; pero, por otro lado, tampoco han abandonado del todo prácticas como la pesca, en la que utilizan pócimas preparadas con vegetales para adormecer a los peces”, dice el antropólogo Milton Eyzaguirre.

“Ellos fueron reducidos por los jesuitas y los franciscanos. Sus formas de vida están más familiarizadas con los hábitos occidentales, como la caza con escopeta de salón; pero, por otro lado, tampoco han abandonado del todo prácticas como la pesca, en la que utilizan pócimas preparadas con vegetales para adormecer a los peces”, dice el antropólogo Milton Eyzaguirre.

Según otros estudiosos, existe un alto nivel de analfabetismo entre ellos, “pero eso logra que además se conserve la fuerte tradición oral que tiene esta gente, que no sólo se pasa historias de boca en boca para mantener vivas sus raíces, sino también los conocimientos se sostienen de manera oral", según Mariano Estévez, un antropólogo argentino que realiza la investigación para su tesis en Bolivia. Tiene 32 años y convivió dos semanas con los cavineños en la región beniana.

Durante la etapa en que vivió con ellos observó el indiscutible respeto que toda la población, incluso los líderes de casta, les profesan a los ancianos, “porque son los que más saben”. Los ancianos cuentan que era común que comieran sapos —ya que el hábitat donde se ubican casi siempre es cerca de algún río, donde pescan—. Esta nación, que de acuerdo con un reporte levantado en 2004 contaba con 2.850 habitantes, conserva intactas dos cualidades que la distinguen: “su fe hacia deidades de la naturaleza y su habilidad para la artesanía textilera”.

Es así como los cavineños son muy creyentes y respetuosos de los espíritus del monte y de las aguas, a los que recurren periódicamente con invocaciones y rezos, sobre todo como pedido de buenaventura en vivienda y alimentación.

La artesanía con frutos, maderos y otros elementos de la naturaleza, gracias a la admirable habilidad de las mujeres para el tejido, con estilos y técnicas ancestrales, además de ser un patrimonio particular y un modo de identificación, les sirvió para desarrollar una pequeña pero rendidora industria.

Para su organización social, patriarcal y de respeto y obediencia indiscutibles, los indígenas eligen a un jefe, que ahora, debido a su participación plena en el sistema, se llama presidente de comunidad y llega a ser un representante más tanto en lo político, para afuera, como en lo jerárquico, internamente.

“Existen dos tipos de organización: tradicional y sociopolítica. La primera es de acuerdo con usos y tradiciones, pero la que cobra más importancia es la segunda, a partir de la que se hacen los trámites de Tierra Comunitaria de Origen (TCO). Supeditados a todo esto, vienen luego la educación, la salud y el manejo de recursos naturales”.

Datos

Habitantes: Censo INE (2001): 601. Censo Conniob (Confederación Nacional de Nacionalidades Indígenas Originarias de Bolivia) (2004): 2.850.

Ecorregión: Amazónica.

Departamentos: Beni y Pando

Provincias: Vaca Diez y Ballivián, Madre de Dios y Manuripi.

Municipios: Santa Rosa, Gonzalo Moreno, Reyes Manuripi, Madre de Dios, Baqueti.

Comunidades: Baqueti, Bolívar, California, Galilea, Candelaria, Misión Cavinas, Natividad, Paraíso, Peña Guarayo, Santa Catalina, San Juan, San José, San Miguel, Francia, El Choro y varias otras.

Comunidades: Baqueti, Bolívar, California, Galilea, Candelaria, Misión Cavinas, Natividad, Paraíso, Peña Guarayo, Santa Catalina, San Juan, San José, San Miguel, Francia, El Choro y varias otras.

Idioma: Tacana.

Actividad Principal: Recolección, agricultura y ganadería.

Productos: Castaña, frutas silvestres, yuca, plátano y ganado.

Vías de acceso: Aérea: mediante avionetas que conectan Riberalta con algunas comunidades como Misión Cavinas, Baqueti y Francia. Terrestre: por varias sendas, que entroncan con la carretera Santa Rosa – Riberalta y unen a las comunidades entre sí, sólo transitables en época seca. Fluvial: mediante los ríos Beni, Geneshuaya y Biata.

5-.Los Chácobo

La superstición, que lleva a mantener vigentes prácticas ancestrales y poco ortodoxas para garantizar el éxito de la cohabitación y la buena salud, diferencia a los chácobos de otros pueblos vecinos suyos en el llano boliviano.

La superstición, que lleva a mantener vigentes prácticas ancestrales y poco ortodoxas para garantizar el éxito de la cohabitación y la buena salud, diferencia a los chácobos de otros pueblos vecinos suyos en el llano boliviano.

Wigberto Rivera Pinto, antropólogo que compartió expediciones con exploradores nativos de esta etnia, destaca sobremanera el peculiar ritual que antecede al matrimonio, y las costumbres e instintivas acciones en torno al concubinato. “Las parejas se forman generalmente y con preferencia entre primos cruzados. Es decir que para un mozo — los hombres son siempre los que toman la iniciativa y tienen la decisión final— es objetivo central lograr hacer su esposa a la hija del hermano de su madre, mozuela a la que se denomina guane”.

El ritual de cortejo tipo empieza cuando el joven chácobo comparte la hamaca con su prima durante alguna temporada, hasta que tarde o temprano los padres los encuentran flagrante. Generalmente, entonces, el muchacho huye, pero más que por temor o para cuidarse de una posible agresión por parte de la familia de su enamorada, para cumplir la siguiente parte del rito de noviazgo. “Provisto siempre del arco y la flecha, se interna en el bosque en busca de alimento — ya sea pescado o un animal de tierra— para entregárselo a la guane y que ella lo destine para el consumo de toda su familia”. Éste es el ritual que termina de materializar el matrimonio, pues luego de demostrar su hombría y su capacidad para mantener un hogar, se allana el camino para la unión.

En algunos casos, si un chácobo cazador entrega su presa a una mujer viuda o divorciada, y ésta la acepta, también puede darse la unión, aunque no goza del mismo respeto y la misma posición dentro de la sociedad.

Otras de las observaciones que recuerda el antropólogo es que cuando la mujer está en periodo de gestación le rapan la cabeza y le prohíben comer ciertas especies de carne y frutas, abstinencia que es compartida por el esposo. “Cuando esperan familia tienen terminantemente prohibido comer víbora, ya que según sus creencias es signo de mal augurio y corren el riesgo de que el hijo nazca muerto”.

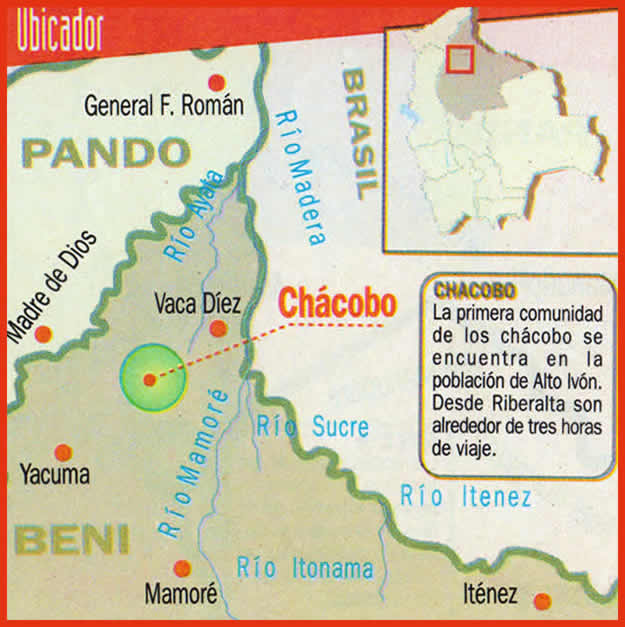

El censo que efectuó en 2004 la Confederación Nacional de Nacionalidades Indígenas y Originarias de Bolivia (Conniob) estableció que aún quedan unos 1.050 chácobos.

Asimismo, según el estudioso Milton Eyzaguirre, fue uno de los primeros espacios donde se brindó la educación bilingüe, incluso antes de la Reforma Educativa, tanto en idioma chácobo como en español. “Esto gracias a la llegada del Instituto Lingüístico de Verano, una institución de evangelistas, allá en la década de los setenta”.

Datos

Habitantes: Censo INE (2001): 380. Conniob (Confederación Nacional de Nacionalidades Indígenas Originarias de Bolivia) (2004): 1.050.

Ecorregión: Amazónica norte.

Departamento: Beni

Provincias: Vaca Diez, Yacuma, General Ballivián.

Municipios: Riberalta y Exaltación.

Comunidades: Alto Ivon, Nuevo Mojos, California, Núcleo, Motacusal, Siete Almendros, Cayuses.

Idioma: Paño

Actividad Principal: Recolección y agricultura.

Productos: Castaña, palmito, arroz, maíz, yuca.

6-.Los Esse Ejja

Gerardo Bamonte, uno de los más respetados antropólogos italianos, escribió Los Esse Ejja, una minuciosa investigación sobre la etnia oriental, que trabajó junto a su colega Sergio Kociancich. Para lograr este importante tratado, el veterano profesional, docente de la Universidad de Sapiensa en Roma, convivió por periodos de dos meses, durante 15 años consecutivos con esta peculiar nación, tiempo en el que logró la amistad fraterna con un par de chamanes.

Gerardo Bamonte, uno de los más respetados antropólogos italianos, escribió Los Esse Ejja, una minuciosa investigación sobre la etnia oriental, que trabajó junto a su colega Sergio Kociancich. Para lograr este importante tratado, el veterano profesional, docente de la Universidad de Sapiensa en Roma, convivió por periodos de dos meses, durante 15 años consecutivos con esta peculiar nación, tiempo en el que logró la amistad fraterna con un par de chamanes.

“Mi especialidad es estudiar a los pequeños grupos amazónicos y por eso pasé muchos años en Brasil; de ahí pasé a Perú, Bolivia y Venezuela. Después de andar bastante por la región, identifiqué a este pueblo que vive en Pando, en partes de La Paz y Beni, y en Perú”. El especialista cuenta que ésta “es una cultura muy compleja, pese a que ahora no llegan a ser más de dos mil habitantes. Se asientan sobre todo a lo largo del río Beni, frente a Riberalta, donde pescan, cazan y recolectan frutos y materiales. Al contrario de la mayoría de los pueblos del occidente, no son grandes agricultores y su dieta en un 90 por ciento es pescado”.

En la actualidad, debido a su contacto con la civilización occidental, los esse ejja han perdido sus hábitos originarios externos: se visten con pantalones, vestidos y camisas como todos nosotros; es raro ver a algunos que aún usan sus trajes hechos con corteza de árbol. Y esto se traduce en otras conductas y costumbres. “En mi trabajo con ellos — Comenta Bamonte — hubo dos grandes intereses y nos concentramos en ellos. Me atrajo sobre todo estudiar la mitología, la espiritualidad de este pueblo, porque si bien lo más fácil de perder son los usos y costumbres, lo que hace que una cultura se conserve son sus mitos. No creo exagerar al decir que la complejidad de la mitología y cosmología de los esse ejja es comparable a la griega, más por su sentido, su fuerza, que por el número de divinidades o los mundos construidos alrededor de éstas”.

En su mundo mítico se destacan dos entidades sobrenaturales: Edosiquiana, un héroe cultural, el mecanismo que justifica todo lo que hacen, y Shia, que es una especie de síntesis y mixtura de toda su mitología.

Bamonte cuenta que los esse ejja provienen de tres grandes grupos lingüísticos y culturales. Dos son los hasta ahora identificados: los que provienen del nacimiento del río Madre de Dios, y los que llegaron desde el Madidi.

Pero una vez conformada su sociedad, hubo una intervención más, la mezcla con los arasairi, asentados en Perú. El hijo del chamán de los arasairi se casó con una joven esse ejja y fue allí donde se introdujo a la divinidad Shia.

Datos

Habitantes: Censo INE (2001): 518. Censo Conniob (Confederación Nacional de Nacionalidades Indígenas Originarias de Bolivia) (2004): 2.180.

Ecorregión: Amazónica norte.

Departamento: Pando

Provincias: Madre de Dios y población dispersa.

Municipio: Gonzalo Moreno.

Comunidades: Portachuelo Alto, Portachuelo Medio, Portachuelo Bajo (Existen también varias comunidades ubicadas en la provincia Iturralde del departamento de La Paz).

Idioma: Tacana.

Actividades principales: Caza, pesca y recolección.

Productos: Anta, jochi, monos, bagre, dorado, sardina, surubí, miel, huevos de tortuga y frutas.

Vías de acceso: Fluvial: la principal vía de acceso a las tres comunidades esse ejja es desde la ciudad de Riberalta por el río Beni, travesía que dura aproximadamente seis horas. Terrestre: Existen senderos que conectan a las tres comunidades con la carretera Riberalta-Santa Rosa, los que quedan inhabilitados en la época lluviosa.

7-.Los Baures

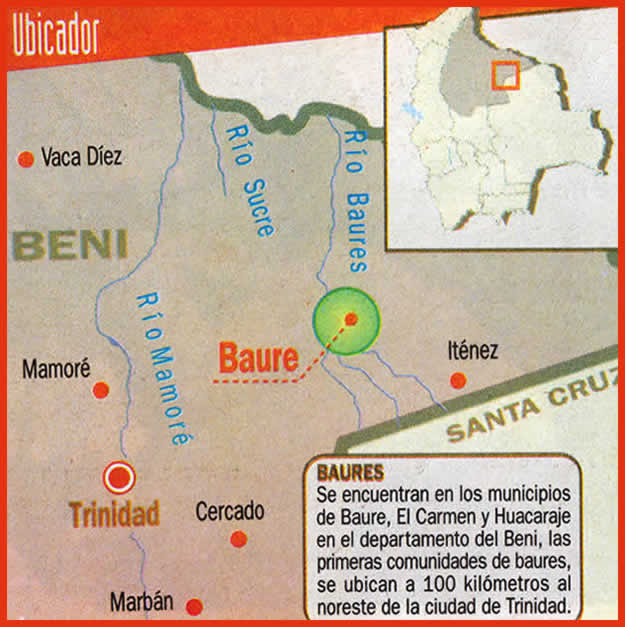

Los aproximadamente 4.750 baures que quedan en colectivos identificables e independientes en el país —según un censo efectuado por la Confederación Nacional de Nacionalidades Indígenas Originarias de Bolivia (Conniob) — no son completamente puros.

Los aproximadamente 4.750 baures que quedan en colectivos identificables e independientes en el país —según un censo efectuado por la Confederación Nacional de Nacionalidades Indígenas Originarias de Bolivia (Conniob) — no son completamente puros.

Además de ser reducidos al mínimo por los jesuitas que colonizaron el oriente de Bolivia en los siglos XVII y XVIII, los habitantes de este pueblo nómada fueron dispersados y evangelizados, lo que presupone una asimilación a otros pueblos indígenas, y la aprehensión de costumbres y filosofías de vida occidentales, heredadas ya de la visión española.

Lo que sí pervive, y el antropólogo Wigberto Rivero pudo apreciar en su incursión por los territorios cercanos a las misiones jesuíticas de la Chiquitania, es la parte inmaterial de su cultura. “La forma de cazar, la forma de pescar y la forma de redistribución por parte de las mujeres en todo lo referido a alimentos (cazados o cosechados por los hombres), materiales, utensilios y ropaje”. Según el antropólogo Milton Eyzaguirre, los baures fueron encasillados como uno de los pueblos más civilizados al momento de su reconocimiento. “A decir de testimonios de Alcides D'Orbigny, los baures presentaban vestimentas fabricadas con las cortezas de los árboles, a las que les ponían sellos identificatorios y con los que realizaban largos viajes”.

Pero el modernismo y el sincretismo son, con todo, lo más llamativo de los baures. La forma de vestimenta primitiva y mínima fue desplazada por un pantalón jean, una polera o camisa y solamente en ocasiones especiales, como en las fiestas patronales (el catolicismo con toda su hibridación andina alcanzó de lleno al pueblo), utilizan una especie de camiseta especial y bastante larga, que llega a la altura de los muslos casi a manera de pollera.

En buena parte de los territorios baures, en el departamento de Beni, las fiestas están llenas de ceremonias religiosas católicas, y en su gran mayoría los caceríos y pueblos llevan el nombre de santos como San Joaquín, San Ramón, San Ignacio, San Borja; o de vírgenes, como Santísima Trinidad, Virgen de Loreto y otras. La posta de los jesuitas la tomaron sacerdotes franciscanos, que en casi todos los pueblos tienen edificaciones en la plaza central. “Los baures, mimetizados, mezclados y presentes en miles y miles de indígenas mestizos, acuden a misa cada atardecer, al llamado de las campanas”.

Las tumbas son señaladas con cruces de madera y a veces de piedra, sin embargo, este fenómeno es nuevo. Anteriormente no se usaba ninguna señal, sino que dejaban que éstas desaparecieran con el tiempo y que la vegetación cubriera el cementerio y vuelva irreconocible el lugar.

Datos

Habitantes: Censo INE (2001): 67. Censo Conniob (Confederación Nacional de Nacionalidades Indígenas Originarias de Bolivia) (2004): 4.750.

Ecorregión: Amazonia.

Departamento: Beni

Provincia: Iténez

Municipios: Baure, El Carmen y Huacaraje.

Comunidades: San Miguel, Tujure, Cairo, Alta Gracia, Jasiaquini, Bereuro, San Francisco, San Pedro, Buena Hora, Las Peñas, Pueblo Baure y El Carmen.

Idioma: Arawak

Actividad Principal: Recolección de cacao y la agricultura.

Productos: Chivé (harina de yuca) y chocolate.

Vías de acceso: Aérea: los baure cuentan con pistas de aterrizaje. Terrestre: se puede acceder a las comunidades baure por caminos secundarios y/o sendas.

fuente de informacion:

https://www.educa.coesm.bo/etnias/los-baur

Comentarios

Publicar un comentario