ETNIAS DE BOLIVIA

Los Canichana

Existe poca información y datos claros y confirmados acerca de las características de los canichana, a más de su evidente origen quechua incaico, y su naturaleza recia, agresiva y aventurera. Afectados también por la influencia colonizadora española, los grupos sobrevivientes, aun directos descendientes de la etnia original, están formados, según revelan los registros de la Confederación Nacional de Nacionalidades Indígenas y Originarias de Bolivia (Conniob), por unas 1 500 personas.

La tradición oral, que en este pueblo como en la mayoría de las naciones indígenas originarias goza aún hoy en día de buena salud, permite inferir a profesionales y estudiosos, entre ellos Wigberto Rivero Pinto, que los canichana llegaron al actual territorio cruceño fruto de divisiones internas y persecuciones en el imperio incaico.

“Los chanchas, sus directos ancestros, eran un grupo guerrero que debido a la total hegemonía del Inca en el altiplano y parte de los valles salió a conquistar nuevos territorios hacia la selva amazónica”. Otra versión señala más bien que, al fracasar en su intento de sublevación, no les quedó otra que exiliarse.

Lo cierto es que se refugiaron en la llanura de Moxos, Beni, donde viven actualmente, y todavía hace algunas décadas eran conocidos como “hombres chanca”. No existe mucha documentación sobre sus costumbres originarias. Sin embargo, una investigación de los antropólogos Alvaro Díez Astete y David Murillo destaca particularmente el acentuado espiritualismo de este pueblo que, lejos de manifestarse sólo en su subculto pagano, cobra fuerza y fervor en las abundantes celebraciones rituales del catolicismo.

A través de su danza, su música y su coreografía peculiar, hombres y mujeres expresan su entrega total, imploran por favores y agradecen los recibidos. Es muy conocido y promocionado el baile del machetero loco, que representa una combinación de valentía, apasionamiento y agresividad viril, expresado en la fiesta de Semana Santa o en la celebración patronal de cada pueblo.

Datos

Habitantes: Censo INE (2001): 499. Censo Conniob (Confederación Nacional de Nacionalidades Indígenas Originarias de Bolivia) (2004): 1.500.

Ecorregión: Amazónica.

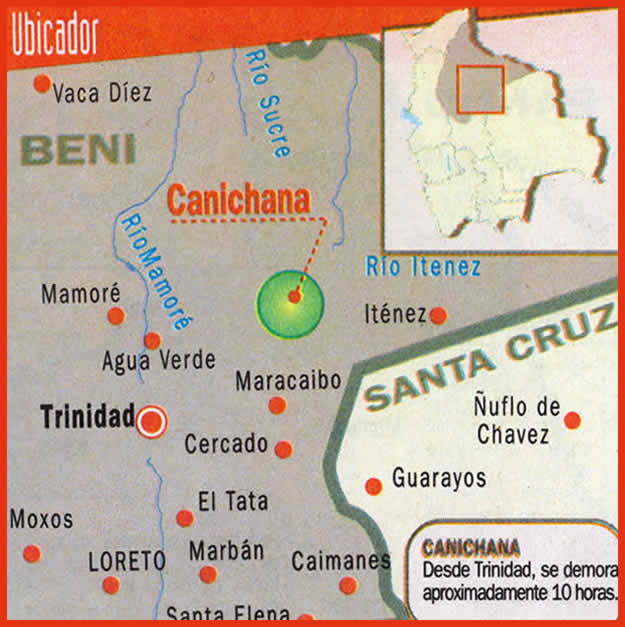

Departamento: Beni

Provincia: Cercado

Municipio: San Javier

Comunidad: San Pedro Nuevo, Teje-rías, Bambuses, Villa Chica, Toboso.

Idioma: No clasificado.

Actividad Principal: Agricultura.

Productos: Arroz, maíz, frijol, yuca y plátano.

Vías de acceso: Terrestre: La entra-da y salida a las comunidades de San Pedro Nuevo, Tejerías, Villa Chica y Bambuses es posible durante la época seca (mayo a octubre con regularidad); de diciembre a abril los caminos están inundados por completo. Fluvial: Mediante el río Mamoré se conectan en época de lluvias las comunidades de Tejerías y Bambuses.

Ecorregión: Amazónica.

Departamento: Beni

Provincia: Cercado

Municipio: San Javier

Comunidad: San Pedro Nuevo, Teje-rías, Bambuses, Villa Chica, Toboso.

Idioma: No clasificado.

Actividad Principal: Agricultura.

Productos: Arroz, maíz, frijol, yuca y plátano.

Vías de acceso: Terrestre: La entra-da y salida a las comunidades de San Pedro Nuevo, Tejerías, Villa Chica y Bambuses es posible durante la época seca (mayo a octubre con regularidad); de diciembre a abril los caminos están inundados por completo. Fluvial: Mediante el río Mamoré se conectan en época de lluvias las comunidades de Tejerías y Bambuses.

Los Itonamas

Los itonamas, asentados en territorios benianos, poseen una organización social fundada principalmente en la familia nuclear (de fuertes lazos entre parientes directos como unidad básica), aunque paralelamente se da la familia extendida por lazos de parentesco, caracterizada por relaciones de reciprocidad e intercambio.

“A pesar de su asimilación a diferentes sociedades, los itonamas conservan la creencia de que los espíritus de sus muertos poseen poderes sobrenaturales. Hoy en día siguen siendo animistas con relación a las plantas, animales y el agua, religiosidad que, sin embargo, no rige sus acciones cotidianas”, según detalló el antropólogo Wigberto Rivero Pinto.

La deidad máxima del pueblo es Dijnamu, que representa el principio del bien, y que rige sobre los otros dioses menores, genios y fantasmas, que se transforman en mariposas, aves o serpientes, y que pueden causar la muerte a las personas.

Su economía se basa en la agricultura propia de la región: maíz, yuca, arroz, plátano, frijol, zapallo, naranja, toronja, lima, mandarina, limón, palta, café, cacao, pina, tabaco, etc. Los itonamas practican la caza y la pesca como actividades complementarias, labores fundamentales en el siglo pasado, cuando eran esenciales para su subsistencia.

La ganadería en pequeña escala tiene como fin principal la obtención de leche de yaca así como la elaboración de queso y mantequilla tanto para el consumo familiar como para la venta a otras comunidades.

La manufactura de artesanías en goma y madera, así como las realizadas con fibras vegetales, ha ido decreciendo con el tiempo. En otros pueblos sucede lo contrario, lo que supone a largo plazo una pérdida en sus tradiciones.

Es destacable el hecho de que desde principios del siglo XVIII, cuando se censó a estos nativos, la cantidad de la población prácticamente se mantuvo intacta. Las crónicas de españoles establecen que en ese entonces los considerados salvajes eran alrededor de seis mil, cifra que en doscientos años se redujo en poco más del 10 por ciento, pues actualmente llegan a 5.240.

Ecorregión: Amazónica.

Departamento: Beni.

Provincias: Iténez y Mamoré.

Municipios: Magdalena Baures, San Ramón y San Joaquín.

Comunidades: Magdalena, Chumano, San Ramón, Huaracajes, Nueva Calama, Versalles, La Selva, San Borja y otras más.

Actividad Principal: Agricultura

Productos: Maíz, arroz, yuca, plátano, cítricos, manga, palta, café, cacao, pina, tabaco y otros.

Vías de acceso: Aérea: Magdalena cuenta con una pista de aterrizaje desde la cual varias empresas prestan el servicio de taxi aéreo hacia las comunidades y haciendas ganaderas. Terrestre: el camino de tierra más importante es el de Trinidad-San Joaquín. Fluvial: tienen conexiones con los ríos mayores, como el Mamoré y el Iténez.

“A pesar de su asimilación a diferentes sociedades, los itonamas conservan la creencia de que los espíritus de sus muertos poseen poderes sobrenaturales. Hoy en día siguen siendo animistas con relación a las plantas, animales y el agua, religiosidad que, sin embargo, no rige sus acciones cotidianas”, según detalló el antropólogo Wigberto Rivero Pinto.

La deidad máxima del pueblo es Dijnamu, que representa el principio del bien, y que rige sobre los otros dioses menores, genios y fantasmas, que se transforman en mariposas, aves o serpientes, y que pueden causar la muerte a las personas.

Su economía se basa en la agricultura propia de la región: maíz, yuca, arroz, plátano, frijol, zapallo, naranja, toronja, lima, mandarina, limón, palta, café, cacao, pina, tabaco, etc. Los itonamas practican la caza y la pesca como actividades complementarias, labores fundamentales en el siglo pasado, cuando eran esenciales para su subsistencia.

La ganadería en pequeña escala tiene como fin principal la obtención de leche de yaca así como la elaboración de queso y mantequilla tanto para el consumo familiar como para la venta a otras comunidades.

La manufactura de artesanías en goma y madera, así como las realizadas con fibras vegetales, ha ido decreciendo con el tiempo. En otros pueblos sucede lo contrario, lo que supone a largo plazo una pérdida en sus tradiciones.

Es destacable el hecho de que desde principios del siglo XVIII, cuando se censó a estos nativos, la cantidad de la población prácticamente se mantuvo intacta. Las crónicas de españoles establecen que en ese entonces los considerados salvajes eran alrededor de seis mil, cifra que en doscientos años se redujo en poco más del 10 por ciento, pues actualmente llegan a 5.240.

Datos

Habitantes: Censo INE (2001): 389 Censo Conniob (Confederación Nacional de Nacionalidades Indígenas Originarias de Bolivia) (2004): 5.240.Ecorregión: Amazónica.

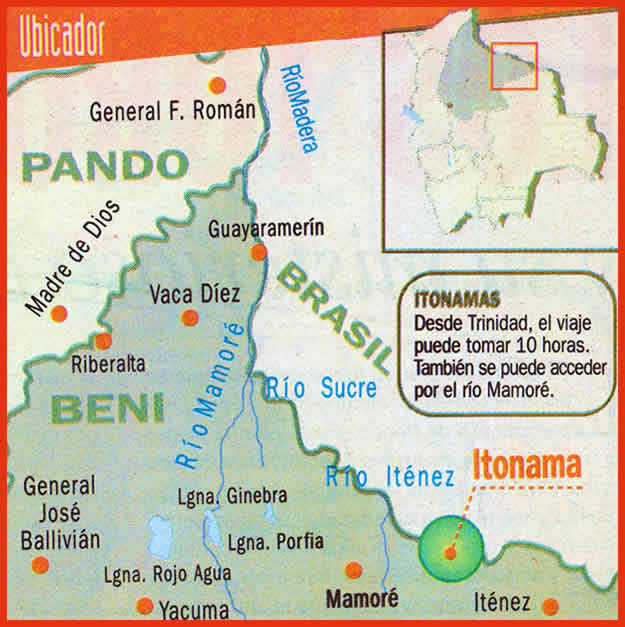

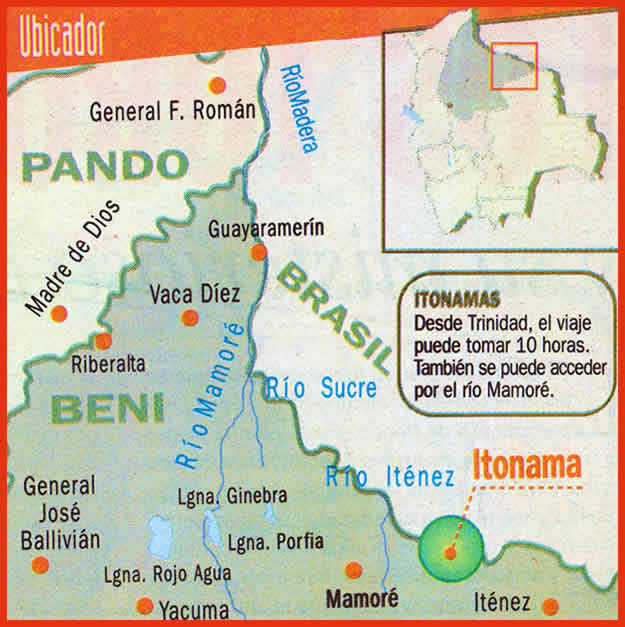

Departamento: Beni.

Provincias: Iténez y Mamoré.

Municipios: Magdalena Baures, San Ramón y San Joaquín.

Comunidades: Magdalena, Chumano, San Ramón, Huaracajes, Nueva Calama, Versalles, La Selva, San Borja y otras más.

Actividad Principal: Agricultura

Productos: Maíz, arroz, yuca, plátano, cítricos, manga, palta, café, cacao, pina, tabaco y otros.

Vías de acceso: Aérea: Magdalena cuenta con una pista de aterrizaje desde la cual varias empresas prestan el servicio de taxi aéreo hacia las comunidades y haciendas ganaderas. Terrestre: el camino de tierra más importante es el de Trinidad-San Joaquín. Fluvial: tienen conexiones con los ríos mayores, como el Mamoré y el Iténez.

Los Machineri

A decir del antropólogo Milton Eyzaguirre, “los machineri conocen mejor la cultura brasileña debido a su ubicación en la triple frontera entre Bolivia, Perú y Brasil. Ellos se ven obligados a entrar en municipio brasileño, donde hacen sus compras ya que conocen mejor el dinero de aquel país”.

“Lamentablemente, en uno y otro lado de la frontera son vistos como incivilizados y hasta delincuentes, pues al verse obligados a emigrar constantemente para sobrevivir, pernoctan en la calle y llevan vida de vagabundos”.

Actualmente, la organización social de los machineri se basa en la familia agrupada en asentamientos dispersos, pero que mantienen lazos familiares sólidos e ineludibles. Pero su régimen general y sistema de relaciones y desarrollo gira en torno a la familia extensa, siendo el hombre de más edad el jefe, quien hasta hace algunas décadas vivía aislado del grupo para mantener distancia y respeto.

El antropólogo Wigberto Rivera cuenta que “el cacique era, además de la autoridad superior de todos los jefes de familia, el curandero y chamán, capacitado sobrenaturalmente para hacer el bien a su pueblo y el daño a los enemigos”.

Los machineri del lado boliviano —pues se extienden también hacia Brasil— no están cristianizados, pero la Misión Evangélica Suiza tiene planes para integrarlos a la congregación de Puerto Yaminahua.

La economía de este pueblo se basa en la caza, la pesca seminómada, la agricultura, la recolección de castaña y, como actividad complementaria, la venta de su fuerza de trabajo y el transporte en sus canoas de pasajeros y carga de Bolivia al Brasil y viceversa.

Por su contacto con la civilización occidental, han perdido muchas de sus habilidades artesanales, pero siguen elaborando hamacas, arcos, flechas y artículos de uso doméstico. Comercian carne de monte, castaña, artesanías y productos agrícolas.

Ecorregión: Amazónica.

Departamento: Pando

Provincia: Nicolás Suárez.

Municipio: Bolpebra

Comunidad: San Miguel

Idioma: Arawak

Actividad Principal: Agricultura, recolección, caza y pesca.

“Lamentablemente, en uno y otro lado de la frontera son vistos como incivilizados y hasta delincuentes, pues al verse obligados a emigrar constantemente para sobrevivir, pernoctan en la calle y llevan vida de vagabundos”.

Actualmente, la organización social de los machineri se basa en la familia agrupada en asentamientos dispersos, pero que mantienen lazos familiares sólidos e ineludibles. Pero su régimen general y sistema de relaciones y desarrollo gira en torno a la familia extensa, siendo el hombre de más edad el jefe, quien hasta hace algunas décadas vivía aislado del grupo para mantener distancia y respeto.

El antropólogo Wigberto Rivera cuenta que “el cacique era, además de la autoridad superior de todos los jefes de familia, el curandero y chamán, capacitado sobrenaturalmente para hacer el bien a su pueblo y el daño a los enemigos”.

Los machineri del lado boliviano —pues se extienden también hacia Brasil— no están cristianizados, pero la Misión Evangélica Suiza tiene planes para integrarlos a la congregación de Puerto Yaminahua.

La economía de este pueblo se basa en la caza, la pesca seminómada, la agricultura, la recolección de castaña y, como actividad complementaria, la venta de su fuerza de trabajo y el transporte en sus canoas de pasajeros y carga de Bolivia al Brasil y viceversa.

Por su contacto con la civilización occidental, han perdido muchas de sus habilidades artesanales, pero siguen elaborando hamacas, arcos, flechas y artículos de uso doméstico. Comercian carne de monte, castaña, artesanías y productos agrícolas.

Datos

Habitantes: Censo INE (2001): 13. Conniob (Confederación Nacional de Nacionalidades Indígenas Originarias de Bolivia) (2004): 195.Ecorregión: Amazónica.

Departamento: Pando

Provincia: Nicolás Suárez.

Municipio: Bolpebra

Comunidad: San Miguel

Idioma: Arawak

Actividad Principal: Agricultura, recolección, caza y pesca.

Los Yuquis

Hasta inicios del siglo pasado, fue común entre los yuquis un sistema de estratificación social de amos y esclavos, o por herencia u orfandad. Pero luego de la influencia de los evangelizadores se conformó la típica familia nuclear (de fuertes lazos entre parientes directos) de pareja monogámica.

Pese a los vertiginosos cambios sociales y culturales, aún mantiene intactos algunos rasgos originales. Es un pueblo animista que, no obstante, no desarrolló una cosmovisión mitológica, pues su evolución se vio interrumpida por el avasallamiento. A la creencia en los espíritus de la selva que encarnan en animales le acompaña la idea de que las personas poseen dos espíritus que cuando fallecen pueden causar enfermedad o muerte.

Según la coordinadora del programa Pueblos Indígenas y Empoderamiento, Miriam Campos, es un pueblo nómada que recorre desde la provincia Carrasco, en Cochabamba, hasta Montero, en Santa Cruz. “Fueron contactados recién en la década de los años 50 por misiones religiosas evangélicas estadounidenses”.

Según el censo de 2001, esta etnia cuenta con 127 mil hectáreas tituladas que, sin embargo, no usan porque son recolectores y “se dedican a la caza y a la pesca”. Otra de sus recientes actividades es la artesanía; aprovechan la corteza del árbol amabis para confeccionar bolsos, flechas y hamacas. “No tienen música, danzas u otra manifestación cultural debido a la influencia de la evangelización. Lo único que conservan es su idioma, que es el mwyia”.

Ecorregión: Amazónica.

Departamento: Cochabamba.

Provincia: Carrasco.

Municipio: Puerto Villarroel.

Comunidad: Bia Recuaté.

Idioma: Mwyia.

Actividades principales: Caza, pesca, recolección, artesanía.

Pese a los vertiginosos cambios sociales y culturales, aún mantiene intactos algunos rasgos originales. Es un pueblo animista que, no obstante, no desarrolló una cosmovisión mitológica, pues su evolución se vio interrumpida por el avasallamiento. A la creencia en los espíritus de la selva que encarnan en animales le acompaña la idea de que las personas poseen dos espíritus que cuando fallecen pueden causar enfermedad o muerte.

Según la coordinadora del programa Pueblos Indígenas y Empoderamiento, Miriam Campos, es un pueblo nómada que recorre desde la provincia Carrasco, en Cochabamba, hasta Montero, en Santa Cruz. “Fueron contactados recién en la década de los años 50 por misiones religiosas evangélicas estadounidenses”.

Según el censo de 2001, esta etnia cuenta con 127 mil hectáreas tituladas que, sin embargo, no usan porque son recolectores y “se dedican a la caza y a la pesca”. Otra de sus recientes actividades es la artesanía; aprovechan la corteza del árbol amabis para confeccionar bolsos, flechas y hamacas. “No tienen música, danzas u otra manifestación cultural debido a la influencia de la evangelización. Lo único que conservan es su idioma, que es el mwyia”.

Datos

Habitantes: Censo INE (2001): 140 Censo Conniob (Confederación Nacional de Nacionalidades Indígenas Originarias de Bolivia) (2004): 153.Ecorregión: Amazónica.

Departamento: Cochabamba.

Provincia: Carrasco.

Municipio: Puerto Villarroel.

Comunidad: Bia Recuaté.

Idioma: Mwyia.

Actividades principales: Caza, pesca, recolección, artesanía.

Los Tacana

La organización social básica de los tacana, que tienen varias comunidades en el norte de La Paz y en Beni, se fundamenta en la familia nuclear, formada por los enlaces directos. Tienen tendencia a contraer matrimonios endogámicos en un alto porcentaje, aunque ello no es estricto y cualquiera puede casarse con personas de otro pueblo. Un censo de 2004 establece que quedan 8.380 tacanas.

El antropólogo Milton Eyzaguirre comenta que “en el contexto tacana se ve que hubo incursiones incaicas. Por ello se explica la presencia del término yanakuna para referirse a los brujos y Pachamama para referirse a la tierra, ambos términos son eminentemente quechuas y dan una idea de una eventual alienación”.

Las creencias y prácticas religiosas tradicionales aún continúan ejerciendo una influencia muy importante en la vida cotidiana. De manera paralela a las ceremonias cristianas, que se impusieron a mediados del siglo pasado debido a la presencia de misiones evangelizadoras jesuitas, los chamanes celebran ritos tradicionales en fechas clave del calendario agrícola y de principios de año. Éstos no solamente son curanderos con conocimientos profundos de la herbolaria medicinal, sino también guardianes del bienestar de la comunidad y del universo, según su filosofía.

La perseverancia del chamanismo es muy fuerte y la fe que los indígenas depositan en ellos puede ser más intensa que en el santoral católico o los dogmas protestantes. “Esta nación se vale de las festividades y acontecimientos sociales para expresar su identidad como pueblo indígena de modo abierto, mientras que el resto del tiempo incluso niegan ser indígenas y aspiran a vivir como campesinos castellanohablantes”, comenta el investigador Wigberto Rivero, que convivió en diversas etapas y por diferentes periodos con estos indígenas.

La actividad económica se reparte entre la agricultura, la caza, la pesca, la recolección y la artesanía, dentro del modo amazónico tradicional. La agricultura es la actividad más importante y predominante. El proceso de cultivo se basa en que cada unidad productiva de una o dos familias emparentadas trabaja una hectárea de arroz y maíz, media de plátano y cuarta de yuca. Los cítricos y otras frutas se plantan alrededor de sus viviendas. La organización del trabajo se basa en la ayuda mutua que se prestan por turnos entre parientes y vecinos, sea para el chaqueo, siembra o cosecha.

Cazan todo lo que pueden, prefieren anima-les grandes que justifiquen el esfuerzo de desplazamiento de grandes distancias; la recolección de miel de abejas, huevos de tortuga, palmito y diversas frutas silvestres es complementaria a su base económica.

Datos

Habitantes: Censo INE (2001): 1.153. Censo Conniob (Confederación Nacional de Nacionalidades Indígenas Originarias de Bolivia) (2004): 8.380.

Ecorregión: Amazónica

Departamentos: La Paz y Beni.

Provincias: Iturralde, Ballivián y Vaca Diez.

Municipios: Ixiamas, San Buenaventura y Riberalta.

Comunidades: Ixiamas, Tumupasa, San Buenaventura, Tahua, Napashe, Capainayotras.

Idioma: Tacana.

Actividad Principal: Agricultura

Productos: Arroz, maíz, yuca, plátano, cítricos y papaya.

Vías de acceso: Aérea: existen pistas de aterrizaje en las comunidades grandes. Terrestre: la carretera que une San Buenaventura con Ixiamas y que a su vez se vincula con la ciudad de La Paz desde Rurrenabaque; existen también rutas secundarias de acceso a los aserraderos cercanos a Ixiamas, donde ingresan camiones que transportan madera aserrada para llevarla a La Paz, los que al salir sirven de transporte de pasajeros. Fluvial: por el río Beni, que comunica a todas las comunidades con Rurrenabaque y Riberalta.

Ecorregión: Amazónica

Departamentos: La Paz y Beni.

Provincias: Iturralde, Ballivián y Vaca Diez.

Municipios: Ixiamas, San Buenaventura y Riberalta.

Comunidades: Ixiamas, Tumupasa, San Buenaventura, Tahua, Napashe, Capainayotras.

Idioma: Tacana.

Actividad Principal: Agricultura

Productos: Arroz, maíz, yuca, plátano, cítricos y papaya.

Vías de acceso: Aérea: existen pistas de aterrizaje en las comunidades grandes. Terrestre: la carretera que une San Buenaventura con Ixiamas y que a su vez se vincula con la ciudad de La Paz desde Rurrenabaque; existen también rutas secundarias de acceso a los aserraderos cercanos a Ixiamas, donde ingresan camiones que transportan madera aserrada para llevarla a La Paz, los que al salir sirven de transporte de pasajeros. Fluvial: por el río Beni, que comunica a todas las comunidades con Rurrenabaque y Riberalta.

Los Movima

“A falta de carne de animales de monte, los movima son expertos cazadores de animales para extraerles los cueros (caimanes, lagartos, londras, tigrecillos), a fin de obtener dinero y surtir necesidades apremiantes. La pesca se hace con atajados, barbasco, anzuelos y redes. Recolectan, además, una gran diversidad de frutos silvestres, pero destacan especialmente la recolección de totora”.

Ubicados en la región amazónica de Beni, los movima tienen como principal actividad económica a la agricultura. El antropólogo Wigberto Rivera cuenta que “generalmente los montes donde están obligados a cultivar son poco aptos porque sufren inundaciones”. Por eso, deben combinar su actividad con la caza, la pesca y la recolección de frutos.

Antes de la llegada de los españoles, también eran agricultores semisedentarios y sabían aprovechar las tierras de terrazas y claros de bosque tratados por culturas anteriores (en especial por los moxeños).

La organización social se basa en la familia monogámica y nuclear con características de parentela extensa, pues los asentamientos incluyen una o dos familias emparentadas sobre la base de la primera residencia del matrimonio en casa de la madre de la mujer (matriarcado), aunque la línea de descendencia es la paterna. Mantienen un fondo de creencias relacionadas con el culto a los antepasados, a los “dueños” del monte, a los animales, pero sobre todo a los dioses del agua. La vigencia de esta espiritualidad está en riesgo a causa del alto grado de cristianización.

“También se sabe —prosigue Rivero— que los movima tienen conocimientos y prácticas de magia y que enlazan sus saberes sobre el manejo de la selva en sus distintos ámbitos y recursos con el mundo sobrenatural”. Hasta el día de hoy no se tiene una verificación antropológica o etnográfica de esa realidad. El sincretismo religioso ha sumido en el pasado creencias totémicas y mitológicas. Los médicos tradicionales o curanderos conocen innumerables plantas medicinales, y son llamados desde lejos para atender enfermos. Se puede presumir que también se trata de chamanes que mantienen su condición de tales en el secreto étnico.

Datos

Habitantes: Censo INE (2001): 1.173. Censo Conniob (Confederación Nacional de Nacionalidades Indígenas Originarias de Bolivia) (2004): 7.100.

Ecorregión: Amazónica.

Departamento: Beni.

Provincia: Yacuma.

Municipio: Santa Ana del Yacuma, Exaltación, San Joaquín, San Ignacio, San Borjay Reyes.

Comunidad: Son 270 comunidades, las más importantes son: Santa Ana del Yacuma, Carnavales, Miraflores, San Lorenzo, Carmen de Iruyañez, 20 de Enero, Buen Día, 18 de Noviembre, Bella Flor, Ipimo, Navidad, etc.

Actividad Principal: Agricultura.

Productos: Arroz, maíz, cítricos, yuca, plátano, zapallo, camote y fríjol.

Vías de acceso: Aérea: se puede acceder por avión o avioneta a la población de Santa Ana del Yacuma. Terrestre: no hay caminos carreteros en toda la región, sólo los de herradura o carretón entre algunas comunidades, utilizables en tiempo seco. Fluvial: el acceso a las comunidades principales, como Santa Ana del Yacuma, El Perú y Desengaño es posible por el río Yacuma y el Apere; a las otras comunidades, por los mismos afluentes y además por los ríos Rapulo, Mamoré o Matos y Maniquí. El transporte fluvial es posible todo el año.

Ecorregión: Amazónica.

Departamento: Beni.

Provincia: Yacuma.

Municipio: Santa Ana del Yacuma, Exaltación, San Joaquín, San Ignacio, San Borjay Reyes.

Comunidad: Son 270 comunidades, las más importantes son: Santa Ana del Yacuma, Carnavales, Miraflores, San Lorenzo, Carmen de Iruyañez, 20 de Enero, Buen Día, 18 de Noviembre, Bella Flor, Ipimo, Navidad, etc.

Actividad Principal: Agricultura.

Productos: Arroz, maíz, cítricos, yuca, plátano, zapallo, camote y fríjol.

Vías de acceso: Aérea: se puede acceder por avión o avioneta a la población de Santa Ana del Yacuma. Terrestre: no hay caminos carreteros en toda la región, sólo los de herradura o carretón entre algunas comunidades, utilizables en tiempo seco. Fluvial: el acceso a las comunidades principales, como Santa Ana del Yacuma, El Perú y Desengaño es posible por el río Yacuma y el Apere; a las otras comunidades, por los mismos afluentes y además por los ríos Rapulo, Mamoré o Matos y Maniquí. El transporte fluvial es posible todo el año.

Los Mosetén

En el marco de la Ley 1715, los mosetén lograron hace un tiempo su tierra comunitaria de origen (TCO), titulada, en la zona de Inicua, Santa Ana y Muchanes, en los departamentos de La Paz y Beni.

“La organización social de este grupo étnico se basa actualmente en la familia monogámica rígida, pues prescribe drásticamente el concubinato. Hay un alto grado de solidaridad social entre ellos, que se manifiesta en el compadrazgo”, comenta el estudioso Wigberto Rivero. La tendencia endogámica del pueblo se ha consolidado ante la masiva presencia de colonizadores collas en la región.

“Los mosetenes se casan entre ellos principalmente por no permitir que los colonos aymarás, por ejemplo, se apropien de sus terrenos”, añade el antropólogo Milton Eyzaguirre.

La cristianización católica de los mosetén es firme y generalizada, desde la dura evangelización efectuada por las órdenes jesuíticas y franciscanas, “al grado que en las comunidades donde se asientan no se conoce el protestantismo, que mediante las iglesias adventista y evangelista ingresaron con tanta fuerza en la zona”.

No obstante, como sucede en casi todos los pueblos convertidos, éste posee aún un mundo mítico propio que se traduce en muchos cuentos y leyendas, algunos modernizados, que relatan adultos y ancianos, pero también niños, “y que siempre tratan sobre el mundo sobrenatural y los seres superiores y guardianes”.

En cuanto a sus asentamientos físicos, alcanzaron un aceptable grado de calidad de vida. Las poblaciones de Covendo y Santa Ana tienen electricidad propia, mientras las comunidades de Inicua y Muchane cuentan con energía eléctrica para su escuela y para los equipos de radio.

Desde sus más remotos antepasados tienen como principal y tradicional actividad económica a la agricultura, complementada con la caza, la pesca y la recolección. Hay, para este movimiento, un solo precepto riguroso: cada familia chaquea de tres a cinco hectáreas por año, con sembradíos de arroz, maíz, yuca, plátano, frijol, hualuza, sandía, cebolla, tomate y una variedad de frutos.

Para complementar su economía, en los últimos años la artesanía se ha convertido en una importante fuente de ingresos, especialmente para las mujeres que se dedican a esta actividad tejiendo objetos diversos con fibras vegetales.

Datos

Habitantes: Censo INE (2001): 948. Censo Conniob (Confederación Nacional de Nacionalidades Indígenas Originarias de Bolivia (2004): 3.280.

Ecorregión: Amazónica.

Departamentos: La Paz y Beni.

Provincias: Sud Yungas y Ballivián.

Municipios: San Borja y Palos Blancos.

Comunidades: Covendo y Santa Ana de Huachi o de Mosetén.

Idioma: Mosetén.

Actividad Principal: Agricultura.

Productos: Arroz, maíz, yuca, plátano, hualuza, frijol, sandía, tomate, cebolla y variedad de frutas.

Vías de acceso: Aérea: la comunidad de Covendo cuenta con una pista aérea que se encuentra inactiva. Terrestre: se puede acceder por vía terrestre, desde la ciudad de la Paz, a través de la ruta Caranavi – Sapecho hasta las comunidades de Covendo y Santa Ana, las que se comunican al camino troncal por caminos vecinales precarios.

Ecorregión: Amazónica.

Departamentos: La Paz y Beni.

Provincias: Sud Yungas y Ballivián.

Municipios: San Borja y Palos Blancos.

Comunidades: Covendo y Santa Ana de Huachi o de Mosetén.

Idioma: Mosetén.

Actividad Principal: Agricultura.

Productos: Arroz, maíz, yuca, plátano, hualuza, frijol, sandía, tomate, cebolla y variedad de frutas.

Vías de acceso: Aérea: la comunidad de Covendo cuenta con una pista aérea que se encuentra inactiva. Terrestre: se puede acceder por vía terrestre, desde la ciudad de la Paz, a través de la ruta Caranavi – Sapecho hasta las comunidades de Covendo y Santa Ana, las que se comunican al camino troncal por caminos vecinales precarios.

Fuentes de informacion:

https://www.educa.com.bo/etnias/

Comentarios

Publicar un comentario