ETNIAS DE BOLIVIA

Afrobolivianos

La unidad familiar es de vital importancia entre los afrobolivianos debido a la segregación que existe por su color. Esto refleja su cerrada organización étnica, dentro de la cual mantienen vivos aún rasgos de su cultura de origen.

El pueblo afroboliviano tiene una fuerte raíz cultural basada en sus ancestros llegados del África, el sufrimiento de sus mayores por la esclavitud en Potosí y su asimilación natural al pueblo aymara.

Hacen de la danza de la saya una verdadera expresión cultural musical, pues plasman las inquietudes sociales, alegrías, penas y críticas con coplas rimadas al ritmo africanoide de tambores, y con la picardía de los copleros que sobre la marcha improvisan estrofas de expresión grupal y social. “La música, como en la mayoría de los pueblos indígenas, también acompañaba cosechas, el trabajo y las fechas conmemorables de las comunidades”, dice Wigberto Rivero. “Todo lo que nos pasa, lo que sentimos y planificamos se puede cantar y bailar. Muy tristes o muy felices, siempre cantamos y bailamos como lo hacían nuestros antepasados”, cuenta Julio Castillo.

“Ellos afirman que incluso han tenido su propio rey de apellido Pinedo. Además del aporte de su saya, también han elaborado una cueca negra la cual es interpretada en las ceremonias matrimoniales”, dice el antropólogo Milton Eyzaguirre. Las variaciones dialécticas de los pueblos que lo rodean (quechua y aymara), la música, la actitud y forma de ser del afroboliviano son una especial mezcla de la raza negra, el aymara y del mestizo criollo con personalidad propia.

Además de tener influencia cristiana, conservan todavía elementos de rituales de la macumba y del vudú, sobre todo en las poblaciones de Chicaloma y Mururata, donde perviven algunas tradiciones, aunque con los nombres cambiados y/o totalmente distorsionadas.

Los afrobolivianos tienen como actividad económica principal la agricultura, y cultivan principalmente coca, la que se constituye en la base económica del hogar y que es la fuente fundamental de la economía de la comunidad; también siembran café, cítricos, plátano, yuca, papaya y cereales para autoconsumo.

El café —otra de sus importantes industrias— es rendidor por ser resistente a los suelos empobrecidos y a las lluvias variables. No necesita almacigo, se siembra directamente dentro del cafetal, y cuando la planta está grande se la saca para trasplantarla en hoyos grandes, tres o cuatro plantas en cada uno. Estas actividades se realizan entre los meses de enero y marzo. Después de podar los árboles de café, el terreno lo utilizan para plantar plátanos, yuca, papaya y otras frutas.

Datos

Habitantes: Censo INE (2001). No se toma en cuenta como pueblo indígena. Censo Conniob (Confederación Nacional de Nacionalidades Indígenas Originarias de Bolivia) (2004): 20.711.

Ecorregión: Amazónica (subtropical).

Departamento: La Paz

Provincias: Nor Yungas y Sud Yungas.

Municipios: Chulumani, Coroico, Coripata.

Comunidades: Chicaloma, Mururata, Tocaña, Coripata, Dorado, Chico Chijchipa y Negrillani.

Idioma: Castellano.

Actividad Principal: Agricultura

Productos: Coca, yuca, plátanos, cítricos y arroz.

Vías de acceso: Terrestre

Los Aymarás

La comunidad andina tiene sus raíces en el antiguo ayllu preincaico del mismo nombre. A pesar del tiempo transcurrido, aún se pueden encontrar rasgos físicos indígenas en gente de las comunidades tradicionales.

El antropólogo Ricardo Ulpiona asegura que también persisten, a pesar del tiempo y como sistema organizativo, los conjuntos de ayllus que llegan a formar una unidad máxima denominada marka, en la que los pobladores se agrupan en dos mitades: la de arriba y la de abajo: anansaya y urinsaya, respectivamente. Otras entidades son el churi ayllu o ayllu hijo, que puede ser denominado comunidad, cabildo o kawiltu, sindicato o estancia. “Los aymarás están organizados por comunidades y su autoridad máxima es el jilacata; sin embargo, el nombre en ciertas comunidades se cambia por secretarios, por una evidente influencia urbana”.

La gran actividad grupal son las reuniones generales, en las que se tratan asuntos para el beneficio de la población y se aprueban decisiones por votación de los líderes. Las conclusiones son apuntadas en un acta o cuaderno donde se transcribe cada una de las resoluciones y que, para su legitimidad, es firmada por los representantes de cada comunidad.

Otra costumbre que todavía persiste pese al paso de los siglos es el ayni, “un modo de ayuda mutua, recíproca, en bienes o servicios de equitativo valor. Es un acto que no tiene registro y en el que lo que cuenta es la palabra”. Esta práctica es común en tiempo de siembra y cosecha, cuando los vecinos reunidos brindan su servicio para luego ser correspondidos.

En otro punto, Ulpiona advierte que la vestimenta de los aymarás en la actualidad tiene bastantes variaciones con relación a la ancestral, “sobre todo en los colores, pues ahora los gustos van por lo más llamativo, debido a que se pueden encontrar con facilidad ciertos tirites para darle color a la lana. En la cultura originaria la tendencia era más oscura y de diseños sobrios, ya que los tintes procedían de la tierra o ciertas plantas y las condiciones y técnicas para su elaboración eran mucho más rústicas y limitadas”. Hace tiempo, la mujer aymara elaboraba su propia vestimenta, era todo un proceso, desde sacar la lana de las ovejas, hilar, teñirla y confeccionarla.

Los aymarás se dirigen al Alaxpacha para pedir protección, ya que engloba el Sol y todas las estrellas. Al Sol lo identifican con el Dios cristiano, cuyos rayos dorados custodian el altar de las iglesias católicas. “Es un dios que sabe todo y ordena todo, es buen médico porque sana, pero ante las faltas o delitos manda enfermedades como castigo”. Ésta es una muestra contundente de la total simbiosis cultural con el mundo occidental.

Datos

Habitantes: INE (2001): 1.525.321. Censo Conniob (Confederación Nacional de Nacionalidades Indígenas Originarias de Bolivia) (2004): 1.549.320.

Ecorregión: Andina

Departamentos: La Paz, Oruro, Potosí y Cochabamba.

Provincia: Varias

Municipio: Varios

Comunidad: Varias comunidades y ciudades.

Idioma: Aymara.

Actividad Principal: Agricultura, ganadería, minería, comercio, pesca y venta de fuerza de trabajo.

Productos: Papa, chuño, tunta, hortalizas, frutas, minerales, mercadería en general, trucha, pejerrey.

Vías de acceso: Aérea, terrestre, lacustre y fluvial.

Los Ayoreos

A pesar de los intentos desesperados y reiterados de algunos de sus miembros por subsistir puros y originales, los ayoreos viven actualmente un violento, y al parecer irreversible, proceso de aculturación.

Asentada en el oriente boliviano, sobre todo en el territorio del departamento de Santa Cruz, esta etnia que cuenta con tan sólo unos 3.100 habitantes en comunidades tangibles, se caracteriza precisamente por la vida comunitaria, solidaria y de profundo respeto por la vida, el prójimo y la naturaleza.

Según el antropólogo Milton Eyzaguirre, los miembros de esta singular etnia se autodenominan "ayoreode", que en su idioma zamuco significa “hombre de la selva” o “nosotros”. “Quienes tuvieron el primer contacto con ellos también les llamaban zamucos, por el idioma que hablaban, y los “en pelotas” pues andaban desnudos”.

Es una de las etnias que hasta lósanos 80aún conservaba un estilo de vida nómada, “yo he conocido algunas familias de migrantes que no estaban conformes con las decisiones de los jefes de sus clanes, los cuales se definen por el linaje. Estas migraciones finalmente determinaron una presencia masiva de los ayoreos en la ciudad de Santa Cruz”, dice Eyzaguirre.

Por otro lado, el antropólogo Wigberto Rivero vivió de cerca una “aleccionadora experiencia” que simboliza la esencia de este grupo. “Un anciano se dio cuenta de que su hora final se estaba acercando y, fiel a la costumbre de su pueblo, heredada dé generación en generación — con seguridad él vio hacer lo mismo a sus abuelos—, decidió postrarse, casi inmóvil, a esperar la muerte debajo de un árbol”.

Los estudios antropológicos coinciden con esta práctica y señalan que como el pueblo ayoreo es de naturaleza nómada, cuando un viejo siente que le abandonan las fuerzas o que una enfermedad lo mina físicamente, decide hacer un alto en la caminata grupal para no perjudicar al clan que debe marchar a ritmo sostenido en busca de alimento, prefiere dar un paso al costado y abandonarse a la espera de la muerte.

Rivero, no obstante, observa que esta asombrosa muestra de solidaridad se fue perdiendo en los últimos años. Y es que el ayoreo, de manera más fácil que otras etnias, se fue asimilando de a poco con los indígenas, campesinos y colonos del oriente. Las crónicas de Santa Cruz de principios del siglo XX señalan que éstos rondaban la periferia y eran tanto temidos como combatidos, al extremo de ser a veces cazados como un animal cualquiera.

Una de las prácticas que el pueblo conserva celosamente es su ritualidad espiritual. Rivero comenta que las ceremonias funerarias son parecidas a las del grupo esse ejja, vecino territorial, pues ambos entierran a sus seres queridos con sus objetos personales y alimentos en abundancia: carne de jochi (chancho montes salvaje), de anta y otras.

Hasta mediados del siglo pasado, cuando aún la influencia occidental no era grande, los ayoreos vivían organizados en pequeños grupos de entre 20 y 150 personas, con territorios definidos que recorrían periódicamente en busca de frutos para recolectar y animales para cazar. El chamán y el capitán ocupaban las posiciones más elevadas en el pueblo. La tarea de este último era proteger a la comunidad de los diferentes peligros mundanos (invaciones, escaseses) y la del chamán, predecir el futuro y hacer de mediador con Dupade, el hacedor del mundo y de todos los seres vivos —humanos, animales y vegetales— que viven sobre éste.

Datos

Habitantes: Censo INE (2001): 1.398. Censo Conniob (Confederación Nacional de Nacionalidades Indígenas y Originarias de Bolivia)(2004):3.100.

Ecorregión: Amazonia.

Departamento: Santa Cruz

Provincias: Germán Busch, Chiquitos.

Comunidades: Zapocó, Poza Verde, Puesto Paz, Guidai Ichai, Santa Teresita, Tobita, Urucú, Motacú, Rincón del Tigre, Belén.

Idioma: Zamuco

Actividades Principales: Agricultura y recolección.

Productos: Maíz, arroz, yuca, plátano y frutas.

Vías de acceso: Terrestre, férrea y aérea.

Los Chiquitanos

Después de los guaraníes, éste es el grupo étnico nativo más numeroso del oriente boliviano. Pese a que la influencia cristiana sepultó muchos de sus antiguos usos y costumbres, quedan aún entre sus tradiciones, según señalan los estudiosos Álvaro Diez Astete y David Murillo, rasgos ancestrales originales muy interesantes. “Es una cultura ya evolucionada y muy compleja”.

Aunque la mayoría de los chiquitanos profesa la religión católica, subsiste en la comunidad una amplia y rica mitología. El chamanismo (práctica de ritos de invocación con fines de curación y purificación) está presente en los momentos cruciales de la vida, como nacimientos, matrimonio y sepultura. “Mantienen creencias ligadas al mundo sobrenatural, en cada uno de los momentos importantes de la vida cotidiana, como la cacería, la meteorología, la siembra, la cosecha, y, llamativamente, estás prácticas aparecen paralelas a las tecnologías modernas”.

El jefe es el hombre más viejo de la familia, le siguen sus hijos por orden de edad. Él o los yernos aceptan esa autoridad, pero a su vez reciben un trato cordial, aunque sólo definen cuestiones dentro de su familia, y las decisiones macro del clan.

Caracteriza también a los chiquitanos su especial e innata habilidad de procesamiento y trabajo fino de la madera. Algunas comunidades tienen como sustento esencial o único la artesanía en cerámica o la producción de tejidos de algodón. La venta de fuerza de trabajo es una de las actividades complementarias que realizan en épocas de carestía, pues se trasladan en grandes grupos a las zafras de caña.

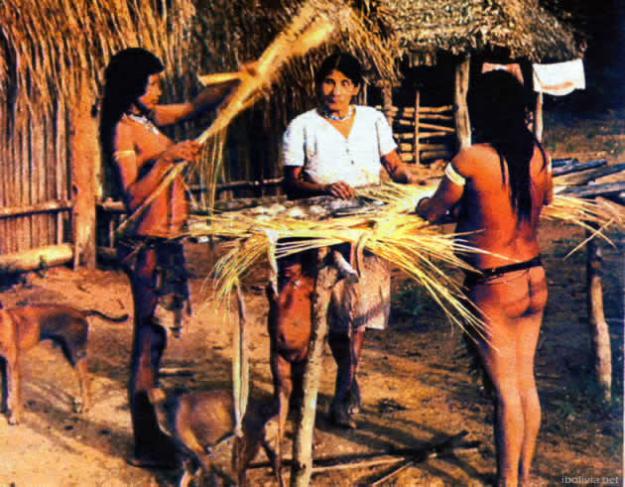

El trabajo de agricultura —toda familia, por pobre que sea, tiene sus parcelas— lo cumplen todos los miembros, desde los más pequeños hasta los ancianos. Existe, como en la mayoría de los pueblos orientales, la división del trabajo por sexo y edad, siendo como en todas partes la agricultura y la caza responsabilidad del hombre, pero la mujer también interviene, al menos en los últimos tiempos, y muchas veces en igualdad de condiciones.

“Entre los chiquitanos—afirma el investigador losé Tejeiro— el Jichi es el amo y señor del monte, de la flora y la fauna. Cuando los cazadores se internan en el monte, le imploran a esta entidad espiritual que les proporcione las presas que precisan, sólo para subsistir, y además le piden autorización.

Tienen la creencia de que sus ancestros también observan la ceremonia de caza y están en el monte y conocen los sectores del área. A este antepasado le saludan, le honran y le piden su bendición”.

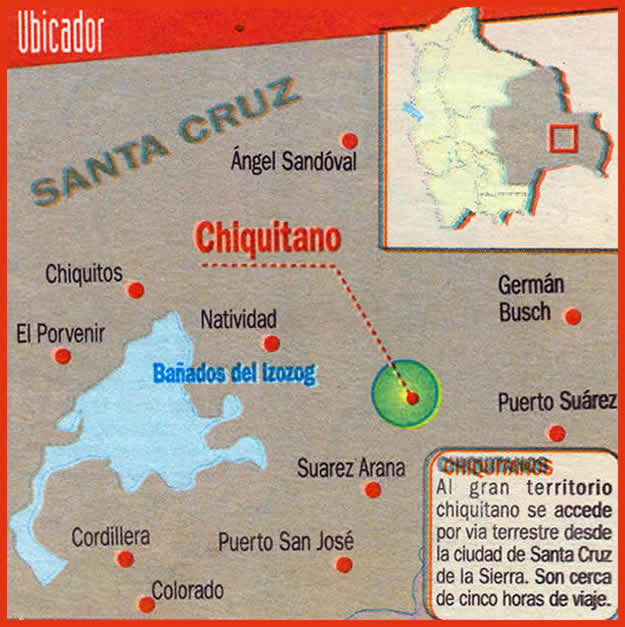

Datos

Habitantes: Censo INE (2001): 4.615. Conniob (Confederación Nacional de Nacionalidades Indígenas Originarias de Bolivia) (2004): 61.520.

Ecorregión: Amazónica.

Departamento: Santa Cruz

Provincia: Ñuflo de Chávez, Velasco, Chiquitos y Germán Busch.

Municipio: San lgnacio de Velasco, San Miguel y San Rafael.

Comunidad: San Ignacio, San Miguel, San Rafael, Santa Rosa de la Roca, San Javier, San Ramón, Concepción, Lomerío, Roboré, San José y Florida.

Idioma: Chiquitano.

Actividad Principal: Agricultura

Productos: Maíz, arroz, yuca, plátano y algodón.

Vías de acceso: Aérea: las comunidades Florida y El Porvenir cuentan con pistas de aterrizaje. Terrestre: el acceso por vía terrestre comienza en Santa Cruz de la Sierra a San Ramón, San Javier y Concepción, y de éstas a otras comunidades se ingresa por caminos secundarios.

Los Guaraníes

Asentados en los departamentos de Tanja, Chuquisaca y Santa Cruz, los guaraníes, otrora congregados en poblados con importantes cantidades de gente, se dispersaron en las últimas décadas debido a que la gente joven emigra a las ciudades en busca de mejores condiciones de vida.

“Ha sido un pueblo muy fuerte. Nunca fueron conquistados por los quechuas ni por los españoles, al contrario, establecían guerras para absorber esclavos, como los chamé. Fue el ejército boliviano el que finalmente pudo doblegarlos a finales del siglo XIX”, comenta el antropólogo Milton Eyzaguirre.

Antiguamente, los matrimonios se realizaban entre primos y el parentesco tenía importancia mítica como de linajes de jefaturas. En la actualidad la costumbre se ha inclinado por mantener en vigencia la familia extensa, abierta a parientes lejanos, aunque de un modo más restringido.

Con respecto a una de sus más arraigadas tradiciones, la antropóloga Isabel Combes cuenta que existen dirigentes hereditarios que se pasan el cargo de padre a hijo o lo delegan a familiares. “En teoría pueden escoger democráticamente a sus autoridades; sin embargo, en la realidad todos los candidatos están vinculados por parentesco y pertenecen a una sola familia. Ésas son cosas que van en contra de la imagen que dice que la elección es democrática. Se elige a una autoridad y se queda de por vida a menos que suceda un escándalo muy grande para que sea depuesta”. El máximo cargo es el de Capitán Grande, es decir, una especie de gobernador de una zona que reúne a varias comunidades. Por ejemplo, en Izoso existen 25 asentamientos.

La investigadora agrega que en el pueblo guaraní la caza es una actividad en la que sólo participan los hombres, y que los ritos y labores domésticas están restringidos a las mujeres.

“Los cazadores poseen áreas determinadas para esta actividad que son gobernadas por los iyas, cuya traducción al español es 'socio'. Se trata de entidades espirituales en las que creen y a quienes elevan ofrendas consistentes en alcohol, coca y tabaco. Los cazadores guaraníes creen que cualquier animal que logran cazar es un regalo de los iyas. Por lo general, este rito se realiza en la noche y se ejecuta en el monte”.

La religiosidad de los guaraníes se expresa a través de la palabra de los profetas o chamanes, especialistas que comunican al mundo sobrenatural con el social. La ritualidad la manifiestan con diversos comportamientos y acciones sociales, y despliegan en ellas una persistente vivencia de lo sagrado.

Por otro lado, los guaraníes fueron los prime-ros en pedir por su autonomía en la instaurada República. “A principios del siglo XX, los jefes guaraníes se percataron del riesgo que corrían sus territorios ante la amenazante presencia de colonos, hicieron sus demandas, pero nunca fueron atendidas”, dice Eyzaguirre.

Datos

Habitantes: INE (2001): 62.575. Censo Conniob (Confederación Nacional de Nacionalidades Indígenas Originarias de Bolivia) (2004): 75.500.

Ecorregión: Chaqueña.

Departamentos: Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija.

Provincias: Cordillera, Luis Calvo, Hernando Siles, O'Connor y Gran Chaco.

Municipios: Lagunillas, Cuevo, Charagua y Cabezas.

Comunidad: Varias.

Idioma: Tupi guaraní.

Actividad Principal: Agricultura

Productos: Maíz, poroto, frijoles, yuca, sandía, plátano, cítricos, zapallo, algodón, caña de azúcar, arroz y girasol.

Vías de acceso: Aérea: los guaraníes cuentan con una pista de aterrizaje en San Pablo de Huacareta. Terrestre: a estas comunidades se accede por caminos de tierra, en la mayoría precarios, brechas y sendas. Férrea: esta vía atraviesa el área en la zona de transición de Tiguipa y Machareti, uniendo los departamentos de Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija.

Los Guarayos

Entre las costumbres agrícolas que aún conservan los guarayos se puede mencionar a la minga, que consiste en la preparación y realización de fiestas para la iniciación de las labores de siembra o cosecha, para la que se elaboran ingentes cantidades de chicha de maíz o de yuca. “Cuando se acaba la bebida, se acaba la fiesta, y comienza al día siguiente la dura faena agrícola”.

La organización social de esta etnia se basa en la familia nuclear, de lazos fuertes, característica que no se pierde pese al acelerado proceso de mestizaje desde el periodo posterior a la Reforma Agraria que impulsó una “avanzada de blancos (carai)” hacia su espacio.

El antropólogo Wigberto Rivera destaca como un momento cultural fundamental en la historia de esta etnia la etapa en que se abrió a un intercambio cultural y económico con la sociedad, “lo que, lamentablemente, desembocó en la pérdida de muchos de sus conocimientos ancestrales”. La actividad económica de los guarayos es básicamente la agricultura y la crianza de animales domésticos para su alimentación y venta. Practican la caza y la pesca, pero ya no en forma persistente y sistemática como antaño, sino cuando son urgentes y posibles, dada la invasión de sus tierras por parte de los estancieros y madereros. También recolectan recursos como madera para la construcción de sus casas y frutos —especialmente el CUSÍ cuyo aceite usan en su alimentación básica—. En las últimas décadas los jóvenes empezaron a vender su fuerza de trabajo como peones en las estancias de la región o como cazadores y mozos en las empresas madereras.

“Como este pueblo fue misionado por sacerdotes franciscanos —apunta Rivero—, tienen muy arraigada en su identidad la ritualidad y la fe cristiana, pero al mismo tiempo que rezan y cantan salmos, mantienen un gran respeto por sus espacios sagrados, como la chapacura, lugar al límite norte del territorio guarayo, o Cerro Grande, en el departamento de Santa Cruz. También conservan las creencias animistas sobre los “dueños” del bosque, de las aguas, de ríos, lagunas y de los animales.

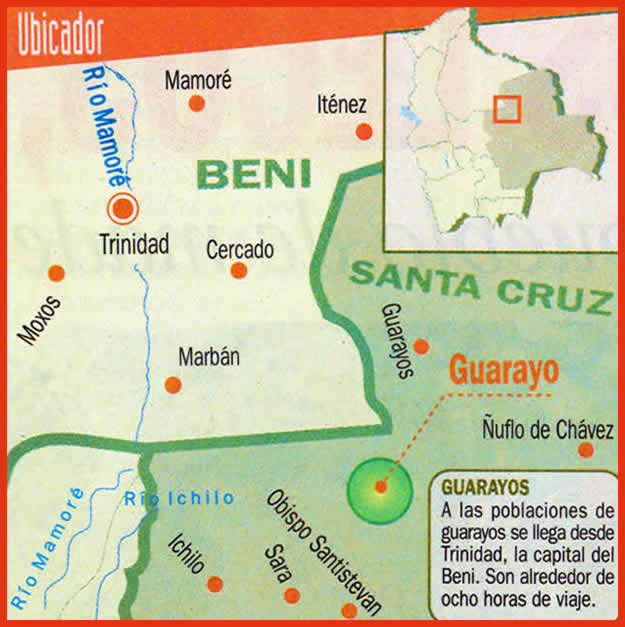

Datos

Habitantes: Censo INE (2001): 8.450. Censo Conniob (Confederación Nacional de Nacionalidades Indígenas Originarias de Bolivia) (2004): 9.520.

Ecorregión: Chaco-Oriente.

Departamento: Santa Cruz.

Provincia: Guarayos.

Municipios: Ascensión de Guarayos, Urubichá, El Puente y San Javier.

Comunidades: Ascensión de Guarayos, Urubichá, Salvatierra, San Pablo, Yaguarú y Yotaú, y las comunidades de El Puente, Nueva Jerusalén, El Verano, Santa María, Cururú, Momené, Surucusi, San José Obrero, Cerro Chico, Cerro Grande, Cachuela y Puerto Ñuflo de Chávez.

Idioma: Tupi guaraní.

Actividad Principal: Agricultura y crianza de animales.

Productos: Arroz, maíz, yuca, plátano, zapallo, maní, frijol y cítricos.

Vías de acceso: Aérea: en Ascensión de Guarayos hay una pista de aterrizaje. Terrestre: desde Santa Cruz se puede acceder a las comunidades guarayas por la carretera Santa Cruz Asunción de Guarayos Beni.

Los Yuracaré

Cuenta Teobaldo Noé sobre sus ancestros: “La historia dice que nosotros estábamos en cuatro departamentos: La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y una parte del Beni. En ese tiempo nuestros antepasados eran bastante ingenuos y humildes. Vivíamos como nómadas, de un lado a otro, porque el territorio era muy grande y muy rico a la vez”.

Los yuracaré andan siempre en busca de la Loma Santa, la tierra sin mal que, según su mitología, Dios les tiene predestinada para que se acaben las injusticias.

“Son una etnia bastante bien organizada, que mantiene sus formas tradicionales de cultivo, aunque en los últimos años se han visto obligados a limitar aún más su territorio, principalmente por la migración hacia el norte de Cochabamba, lo cual los ubica en territorio casi moxeño”, explicó el antropólogo Milton Eyzaguirre.

La mayor aspiración de la gente, y que se transmite de generación en generación, es vivir en paz y libertad. “Cuando empieza la colonización (...), el pueblo fue replegándose hasta lo que hoy es el trópico de Cochabamba, y cuando llegaron acá los curas jesuitas tenían una costumbre de agrupar a la gente, y llevaron a mis abuelos a lo que es Villa Tunari, donde les enseñaron y cambiaron en muchas cosas.

Pero como no era la costumbre de los yuras vivir así, todos juntos en un solo lugar, el trabajo y el ambiente les afectaron y poco a poco se fueron dispersando, unos al río Ichilo, otros nuevamente al Sécure, ya en el Beni”.

En su constante ir y venir y más allá de la influencia católica y social, los yuracarés siguen su infatigable peregrinar tras su particular paraíso. La imagen de la superioridad se entremezcla, como en la mayoría de los pueblos, con los preceptos católicos.

Teobaldo acaba su relato: “Como todo eso ha pasado, yo no entiendo por qué la gente yuracaré no es conocida en todo el país. Yo he oído a los que vienen a conocernos, a investigarnos, que hay mucho de historia escrita sobre nosotros, pero aun así parecería que seguimos escondidos, ¿yo no sé por qué será?”.

A inicios de los años 90, tras muchas promesas incumplidas y peticiones postergadas, los yuracarés efectuaron, junto con otros pueblos, la famosa "Marcha por el territorio y la dignidad”. Quizá una más de sus caminatas en busca de aquel utópico Edén.

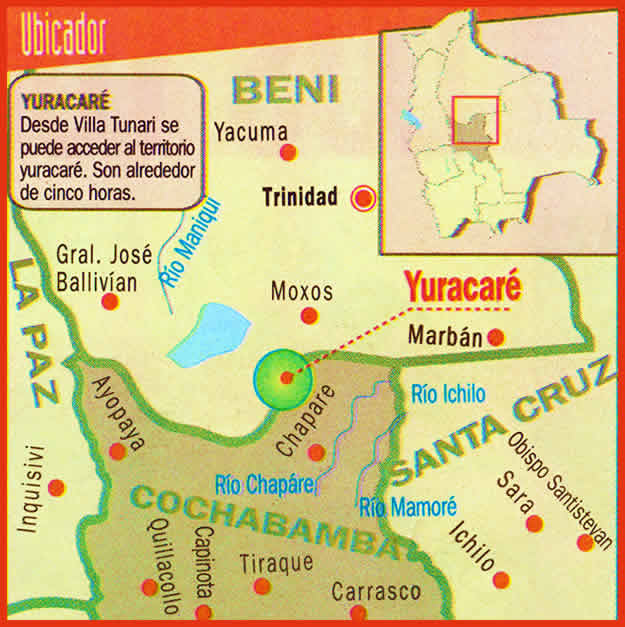

Datos

Habitantes: Censo INE (2001): 1.809. Censo Conniob (Confederación Nacional de Nacionalidades Indígenas Originarias de Bolivia) (2004): 3.440.

Ecorregión: Amazonia.

Departamentos: Cochabamba y Beni.

Provincias: Chapare, Carrasco y Moxos.

Municipios: Villa Tunan, Chimoré y Puerto Villarroel.

Comunidades: Ibare, Nueva Cotoca, Galilea, La Misión, La Boca, Santa María, Puerto Cochabamba, Nueva Esperanza y otras.

Idioma: Yuracaré

Actividad Principal: Agricultura.

Productos: Maíz, arroz, cítricos, café, maní, frijol, zapallo, yuca y plátano.

Vías de acceso: Terrestre: Desde Sinahota hasta Puerto Cochabamba y de Puerto Cochabamba a la Comunidad la Misión, camino de tierra. Fluvial: la vía de acceso fluvial se realiza desde Puerto Cochabamba, navegando por el río Chapare. Las comunidades yuracaré de la zona baja se conectan con la ciudad de Trinidad a través del río Mamoré.

Guarasugwe Pauserna

“Se trata de una etnia destinada a desaparecer”, sostiene el estudioso Milton Eyzaguirre. “Existe la obra de un antropólogo alemán, luergen Riester, quien hizo una crónica en los años 80 acerca de los últimos días de esta etnia. En ella se hace referencia a cómo el pueblo está desapareciendo irremediablemente”.

El duro y triste destino que lo puso siempre entre la espada y la pared, acosado por el avance de la civilización occidental en su territorio, hizo del pueblo pauserna débil y sometido.

El también antropólogo Wigberto Rivero Pinto comenta que hace aproximadamente unos 20 años las mujeres pusieron en práctica un secreto y antiquísimo sistema de control de natalidad. “Ya no querían dar a luz por dos razones contradictorias pero a la vez terribles y reveladoras de su dura realidad y experiencia: temían que la inminente extinción de su cultura llegara precisamente cortando la existencia de sus retoños”.

Por otro lado, ninguna madre está dispuesta a entregar a sus hijos a una vida de esclavitud y sojuzgamiento. Los mitos de los pauserna se basan en la adoración de Yaneramai, que es su mayor divinidad y a la que atribuyen la facultad de disponer a su antojo, de manera definitiva, del destino de los humanos.

La recopilación de datos que hace el antropólogo losé Teijeiro menciona que el grupo estuvo firmemente aferrado a su cosmovisión hasta bien entrado el siglo XX.

“Yaneramai es su suprema deidad, y en los mitos que se conservan gracias a los ancianos y narradores orales, y que hacen referencia al origen del mundo, del hombre, aparece siempre este ídolo como puntal del inicio de la vida”. “Él creó la Tierra y le dio equilibrio y luego creó a los hombres, partiendo la semilla del zapallo. Luego creó las plantas, los animales y los ríos”, reza el credo elemental de la nación.

También creen que el chamán (brujo, jerarca religioso y social) es el único intermediario entre lo sobrenatural de las divinidades del cielo y de la selva, el hombre y todo lo terrestre.

Una buena noticia acerca de los guarasugwe pauserna es que están a punto de ser dotados de tierras comunitarias de origen (TCO), en la región pandina de Alto Paraguá, donde conviven con pueblos chiquitanos y guarayos.

“Hay pueblos que han tomado la decisión de no vivir junto a los blancos ni en la civilización. Y, como es inevitable, asumieron la drástica determinación de no reproducirse”, explica luergen Riester sobre el caso específico de los guarasugwe, etnia a la que estudió en los 60. “Es un suicidio colectivo cultural”.

Datos

Habitantes: Sólo quedan 31 habitantes, según datos recogidos en el Censo de 2004 de la Confederación Nacional de Nacionalidades Indígenas Originarias de Bolivia (Conniob).

Ecorregión: Amazónica.

Departamentos: Santa Cruz y Beni.

Provincias: Ñuflo de Chávez e Iténez.

Municipios: Concepción y Magdalena.

Comunidad: Bajo Paraguá.

Idioma: Tupi guaraní.

Actividad Principal: Caza, pesca, recolección y agricultura.

Productos: Animales de monte, pescados y frutos silvestres.

Vías de acceso: Terrestre: a los municipios de Magdalena y Puerto Siles se puede acceder por carretera. Fluvial: se puede acceder por ríos desde Puerto Siles y Magdalena.

Fuentes de información

https://www.educa.com.bo/content/36-etnias-de-bolivia

Comentarios

Publicar un comentario